この記事を読むのに必要な時間は約7分です。

2017年夏にインタビューを敢行してきた、ロードスターの元主査、貴島孝雄さんの話を共有させて頂きます。

ただ、文章量がそれなりにボリュームがあるので、カテゴリを分けています。今回は貴島さんの背景や、エンジニアとしての仕事観をご紹介します。実際は固有名詞がバンバンいきかう内容でしたが、記事用に少しだけ修正しています(貴島さんスミマセン)。

また、ロードスターに限らず、スポーツカーを愛する方でしたら共鳴できる内容かと存じます。いか、それではお楽しみください。

なぜ自分の愛車が一番なのか

スポーツカーは、新しい技術とか信頼性が確保できたらどんどん変えていく。例えばポルシェはマイナーチェンジでパワーを上げたりする。モデルサイクルが長いので、モデル末期はライバルになる新型車のレベルが上がっているから、不満を改善していかないと陳腐化してしまう。ライバルとの差を追いかけて、育成をしていくのがスポーツカーの宿命になる。

ただ、「長年供にしたクルマ」と「全くの新車」では、オーナー自身が育ててきた熟成の差で、自分のクルマの方がいいと感じる。クルマを道具として捉えると、それは移動をするための身体能力を拡張するもの、ひとつ間違えたら命がなくなるものを、自分の感度で動かしていることになる。つまり、自分の身体の一部のような愛着が湧く、まさに相棒のような存在になっている。

つまり「愛車」は、自分にとって一番いいものと感じてもらわなければいけない。それを感じなければ、お客さんは次々乗り換えてしまう。ある程度は「順応性」で使えることもあるが、移動という手段において「喜び」を感じないものに、長く付き合ってはいくことは出来ない。

だから、いくら次の新車が出たといっても、10年以上乗り続けた「癖」が分かっている信頼の大きさは絶対なものになる。それと比較したら、新たに乗るものの愛着はゼロになる。

私たち作り手はこういう感覚でやってきたし、特にスポーツカーというものは、自分の愛車が「最高のパートナー」だと感じてもらえる作りをしないと駄目だと思っている。だから、自分のロードスターが一番だという感覚を持って貰えるのは嬉しい。

理論に正しいものは裏切らない

マツダのクルマ作りは、例えばクラッチを踏んだ時の重さ、ハンドルの重さ、シフトの重さまで一貫して整合してある。「重さ」のリレーションを取ると、不思議とそのクルマの「味」が出てくる。逆にそれぞれが別だと、違和感がでてしまう。

だからハンドルを切る時の応答性、ゲインに対してヨー角度がいくら付くとシャープになるのか、そんな「重さ」の関係で解析ラインを引いてみると、ロードスターやRX-7は同一線上になる。熟成のさせ方はもちろん違うけど、マツダ車は「味」が似てくるようになっている。

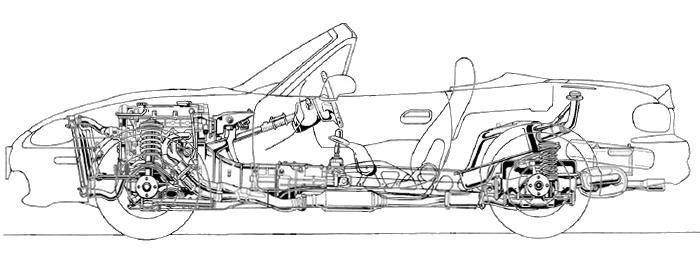

ロードスターの始まりは平井さん(※)と一緒に「ライトウェイトスポーツ」をやるにあたって、オープンカーで、FRで、レシプロエンジンで、ヨー慣性を小さく、重心も低くしよう、そしてダブルウィッシュボーンもやると決めた。これを提供できれば楽しいクルマになるし、自分たちが乗っても楽しい。だからお客さんからもサポートしてもらえると思った。

しかし、開発には数百億円かかるから、経営陣も簡単にOKするわけがない。それを、平井さんを中心に皆でやった結果が、お客さんの評価につながった。だから「ロードスター」は私のエンジニアとしての柱というか、「理論を正しく作れば裏切られることはない」という、クルマ自体がその証明になっている。

世の中には「軽さ」があり、「ニュートラルステア」も理論的にいいというクルマはいくつもあるけれど、ロードスターはその典型だから、ぜひ乗ってみて欲しい。乗ってみたら「こんなに曲がる」と誰もがいってくれる。

曲がるのでのはなくて、外にも内にも入らない。もちろん乱暴に踏んだらお尻も滑ったりするけれど(笑)、思ったそのままのラインで走るから修正舵もかけずにラインが保てる。運転が上手くなった気になれるのが、ニュートラルステアの特徴になる。

本当に大変だったのは、価値基準の調整

結果的にこういった話が出来るようになったからいいけれど、ロードスターを作るにあたり、当時から技術では殆ど悩むことはなかった。要は人間関係や組織マネジメント、価値基準の調整が大変だった。「お金のこと」はお金で解決しなければならないし、エンジニアが技術にマージン(※この場合は悪い意味)を持つなど、そういうことで会社組織は成り立っている。理論に正しいことを通していくには、それをひとつひとつ崩していく必要があった。

なぜなら、当時は世界中でライトウェイトスポーツ(LWS)を作るメーカーが皆無だったから。しかし、世界のメーカーはLWSが無くても経営が成り立っているから「ロードスターはこうでなければ駄目だ」という理論は、ある意味一匹狼な意見になる。それは外部の人だけでなく、内輪でも同じような立場になる。

トヨタが儲かっていたから「君たちなぜトヨタと同じようにしないのか」「26~7兆円儲かっている会社でも、オープンカーは作っていないでしょう」など、経営陣がビジネスの視点から正しい意見をいってくる。

「君がそれを作ることに対して、何故そんなに頑張るのか?」なんていわれるし、「お客さまがいつ乗っても『楽しい』ものを提供するためです」というと「それは儲けになるのか?」なんてなる。ボンネットをアルミにするといったら「それはお前のエゴでやるんじゃないのか」ともいわれる。

ロードスターは「儲かって」いる

したがって、このコンセプトで儲けになるクルマを作りますと、「儲かること」をセットで提案しなければならなかった。「そうか」と納得される為には、信用や実績がないと話が通じない。ただ、これは技術で解決する部分だからまだいい。軽量化のためにアルミボンネットを残しても、他の部品において鉄で最適なものをやればコストを下げられる。

ひょっとしたら、継続モデルにおいて目標を少しでも緩くOKしていて、重くなっても「言い訳」で終わらせていたら、NAを知っているお客さんは、前を知っているから去っていたかもしれない。そういう事の積み重ねでロードスターは出来ているといってもいい。

どんな課題でも乗り越えるのは楽しい。楽しくない人は技術屋には向いていないし、仕事変えたほうがいい。だからロードスターは「儲かって」いる。

NEXT → 鬼島『オニジマ』(A-2)