この記事を読むのに必要な時間は約11分です。

ロードスター企画前夜

どのようなクルマにも歴史はありますが、なかなか表舞台に出ることはありません。ただ、幸いなことにロードスターは様々な記録が残されています。ただ、媒体によって細かいディティールが違うので、あえて再調査したものをご紹介させていただきます。

1976年、米国モータートレンド誌のジャーナリストで日本語も堪能なボブ・ホール氏が、マツダのトップエンジニア、ロータリーの父とされる山本健一常務(※当時)と面談した際に「マツダが将来どのようなクルマを作るべきか」とディスカッションする機会がありました。

ホール氏は、英国由来のライトウェイトスポーツカー(LWS)が途絶えてしまったことを嘆き「シンプルで手頃な価格の、小さくて軽くてスポーティーなコンバーチブルに大きな可能性を見ている」「安価なロードスターを誰かが作るべきだ」と熱心に伝えたことが、全てのスタートだったとされています。

ライトウェイトスポーツカーとは、既存のコンポーネント(FRファミリアのシャシーなど)を流用した「安価なオープンカー」のこと。この時点で企画の源泉が訴求されていたのです。

ペーパープラン、次世代ライトウェイトスポーツ

1981年、ホール氏は北米マツダの企画部門へ迎えられました。その際に山本氏は「以前話したロードスター」のことを思い出し、その翌年カリフォルニアへ新設されたばかりの北米デザインスタジオ(MANA)へ、アイデアの研究をおこなうゴーサインを出しました。

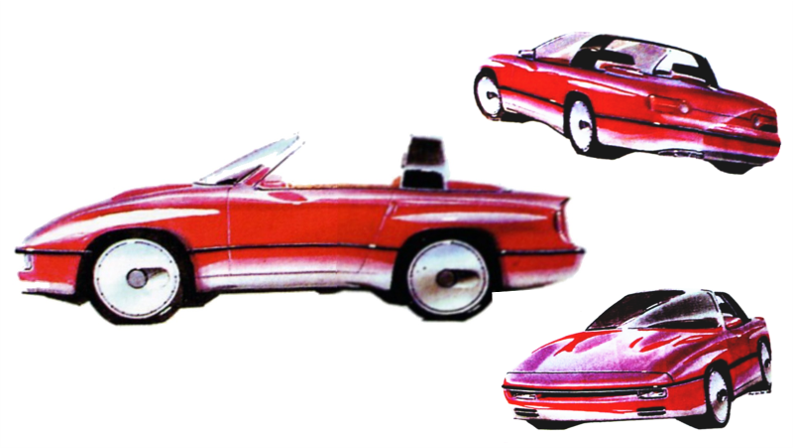

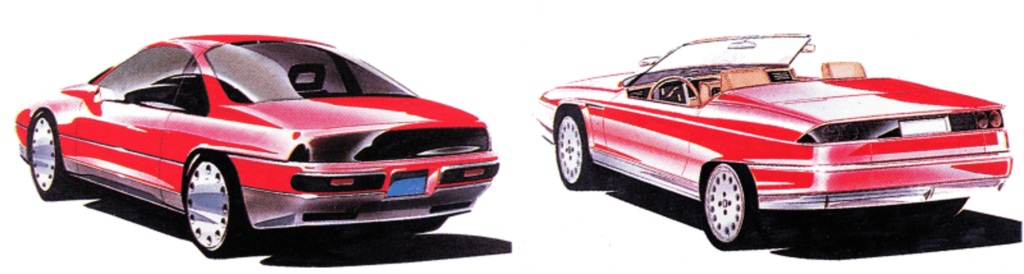

そこでホール氏は様々な人材に声がけをしていきます。デザイナーのマーク・ジョーダン氏やトム俣野氏が描いた「軽量スポーツ」コンセプトが有名ですが、この段階でプロポーションや必要なスペックについて、MANAはスケッチとアイディアを蓄積していきました。

また、この北米スタジオは、広島のPPR(プロダクトプランニングリサーチ)チームのサポートグループが母体だったこともあり、後のマツダデザイン本部長を務める福田成徳氏や林浩一氏が合流し、このライトウェイトスポーツカーのデザインを造り込んでいきました。

すでにこの時点で、基本的なロードスターのスタイルをイメージしていることが分かります。

日米コンペ・プログラム「オフライン55」

1983年、新世代のマツダをになう開発プログラム「オフライン55」プログラムとして「軽量スポーツカー」のテストコンペが決まり、カリフォルニアと東京のデザインチーム間の決戦となりました。オフライン55は確率55%で商品化されるコンペで、軽量スポーツカーは「MPV」「キャロル」に続くテーマになりました。

1984年4月、最初のデザインラウンドはペーパープランの提示でした。

日本のデザインチームは佐藤洋一氏の手掛けたFF(フロントエンジン、前輪駆動)レイアウトと、鈴木秀樹氏の手掛けたMR(リアミッドエンジン、後輪駆動)レイアウトの提案を出しました。特にミッドシップは騒音、振動、ハーシュネス(NVH)要件を満たすのに苦労することは見えていましたが、それ以上に他メーカーでもヒット作が生まれており、総じてポジティブな反応であったとされています。

ちなみに佐藤氏は後のRX-7(FD)、RX-8、2代目アテンザ、鈴木氏は初代アクセラのチーフデザイナーをされています。

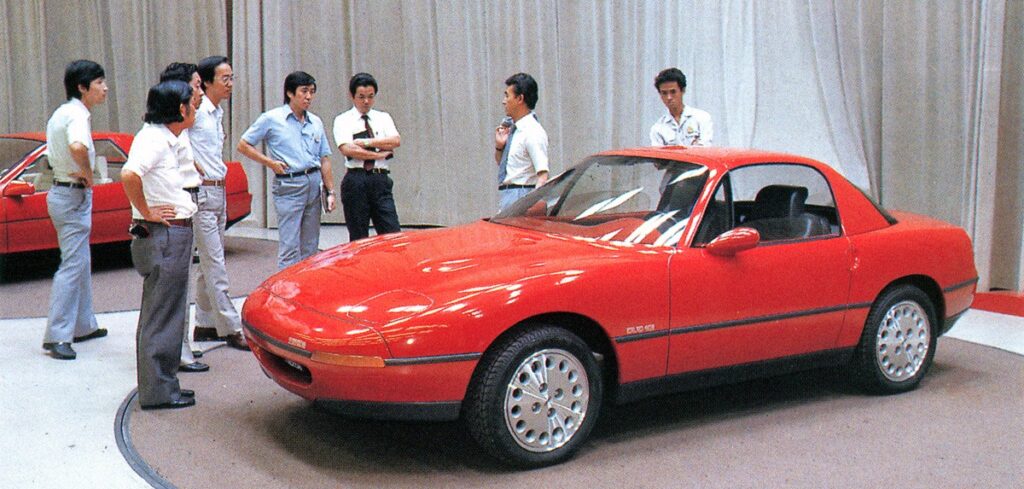

対してカリフォルニアのチームは、古き良き英国由来のロードスターをリスペクトした、コード名「DUO101(デュオ101)」のFR(フロントエンジン、後輪駆動)レイアウトを提案しました。デザイン担当は林浩一氏で、カリフォルニアのチームとともに、このライトウェイトオープンスポーツカーの原型を披露したのでした。なお、林氏は後にNBロードスターのプロダクトデザインも手掛けることにもなります。

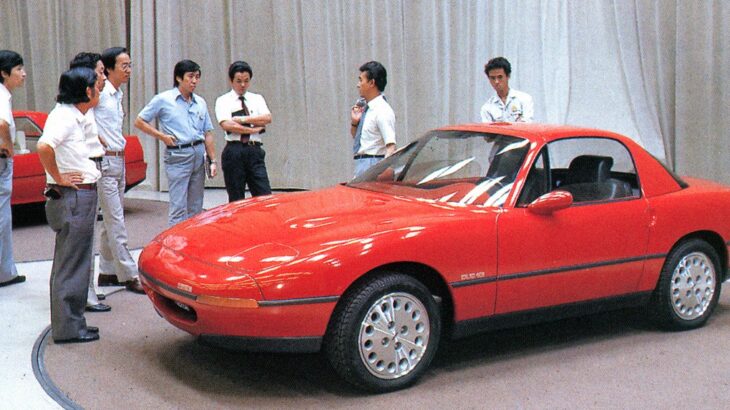

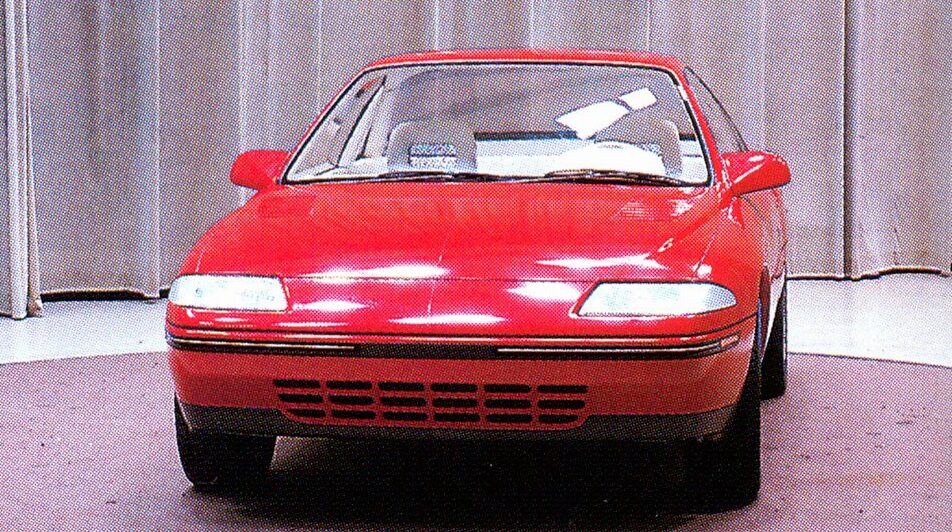

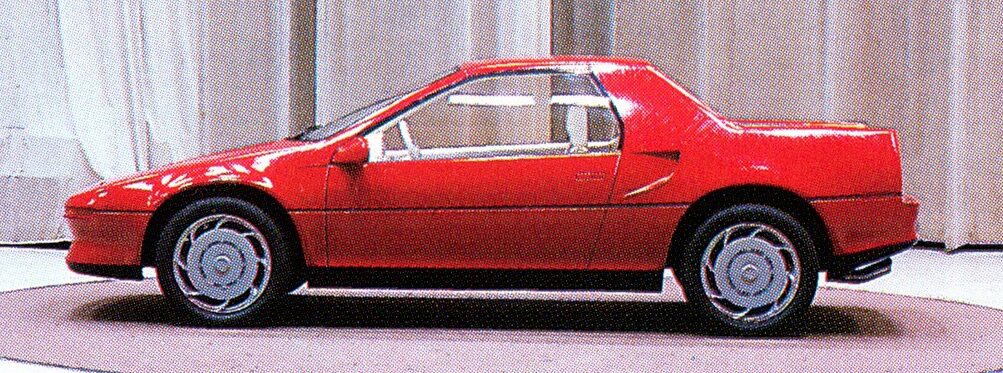

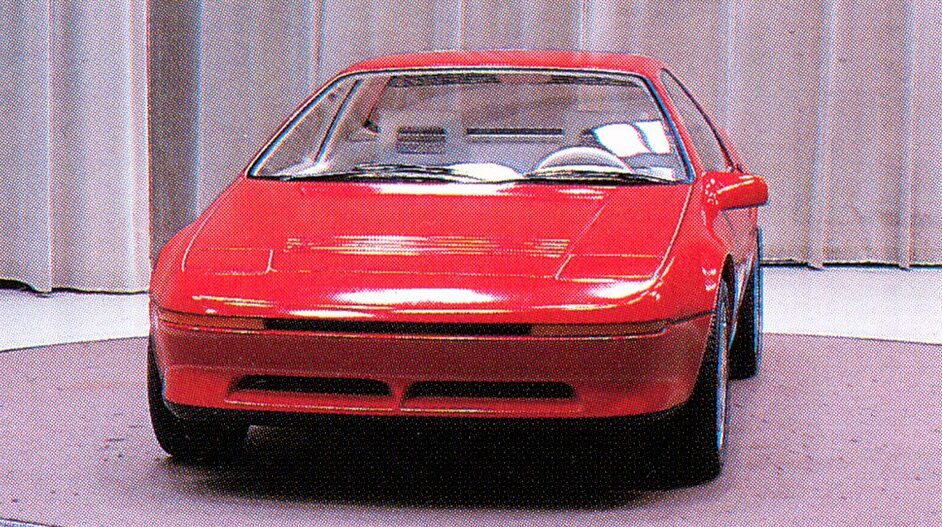

1984年8月、第2ラウンドは1/1クレイモデルのコンペになりました。ここではデザイン要素(赤いダイノックフィルムのボディやアルミホイールなど)をなるべく統一して、比較検討されています。

軽量スポーツ FFレイアウト案

軽量スポーツFFレイアウト案は、当時スマッシュヒットをしていたホンダ「CR-X」がヒットしていた背景がありました。

既存車種のシャシーを流用して2枚ドアスポーツクーペを成立させる手法は当時はやっており、コスト的にも有利に働きます。現在は絶滅してしまった軽量FFコンパクトクーペですが、市販されていたら日本のスポーツカー歴史は変わっていたでしょうか?

決して華があるデザインではありませんが、このFF案はある意味で質実剛健な造りであるのが特徴です。テールまわりのリアビューをひとつの「カタマリ」に捉えるのは、後のRX-7(FD)等でも活かされています。ドアに埋められたフリップタイプのドアハンドルも、当時は未来的なアイコンでした。

ただ、新世代のマツダらしいか?と問われると「普通」だったことから、このコンペを勝ち抜くことはできませんでした。もちろんデザインソース自体は後のマツダ車に引き継がれ、特徴的な「薄いヘッドライト」は、ランティスセダンやファミリアへ継がれていますね。

軽量スポーツ MRレイアウト案

MRレイアウトの量産モデルは不可能とされていたなか、FFのシャシーを前後逆さまにして実現したフィアット「X1/9」やトヨタ「MR2」、アメリカ初のMR車であるポンティアック「フィエロ」がヒットしたことで、当時新たなトレンドが生まれようとしていました。

腰が高くスパッと切り詰められるコーダトロンカなデザインがまさにミッドシップのスポーツカー。今の目で見てもカッコいいです。

リトラクタブルヘッドライトのスラントノーズからルーフに向かって一直線で繋がるワンモーションフォルムはミッドシップならではの塊感があります。全長のせいか、後に登場するMRスポーツカーであるAZ-1よりも伸びやかに見えます。

リアビューは70年に発表されたロータリーエンジンのミッドシップ・コンセプトカー「RX500」を彷彿とさせるデザインです。

MR案も残念ながらコンペから落ちてしまいましたが、マツダ・ミッドシップデザインの系譜は「RX500」からこのモデルに続き、のちに発表された92年の「AZ550」に引き継がれていきました。

「AZ550」はその後「AZ-1」として市販されますが、陣頭指揮をおこなった主査は「ユーノスロードスター」と同じ平井敏彦氏であったことも、面白い縁を感じますね。

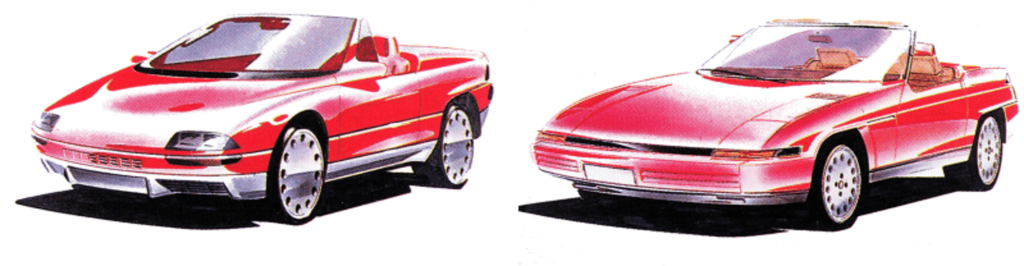

軽量スポーツ FRレイアウト案「DUO101」

FF案、MR案ともに魅力的なプレゼンテーションが行われましたが、FR案の「DUO101」はペーパープランの段階からずっとディスカッションされてきた「今の時代におけるライトウェイトスポーツとは何か?」を見事に表現しました。

クレイモデルのイメージソースには様々な歴代LWSを用意しましたが、特に英国トライアンフの「スピットファイア」がベンチマークになっていました。製作段階での1/1イラストでは、リトラクタブルヘッドライトではないことにも注目です。

「DUO101」はソフトトップとハードトップのいずれかを選択することを想定しており、ドアハンドル、テールランプ、グリル、エンジンレイアウト、センターコンソールなど、スタイルに多くの歴代LWSへのリスペクトが込められています。よく見るとボンネットのパワーバルジはふたつあり、これは搭乗者の位置に合わせた抑揚となっています。

この段階で、既にボディに芯を通すキャラクターライン(モール)や、サイドシルの下端を黒くしてボディを薄く見せるなど、後のロードスターに繋がるデザインエッセンスが込められています。また、オープンカーらしくインテリアも魅せるため、ダッシュボードは鮮烈な赤に染められています。

なお、デザインを手がけた林氏のコメントには、まさに現在のロードスターに続くデザインの「哲学」を感じることができます。

LWSほど目的やコンセプトが明確なクルマはない。スペシャリティと違う点は遊びの要素が強く、純粋に走る喜びを優先して作られている事である。色々なレギュレーション、安全性は別にして、決して最大公約数で作られるクルマではない。ある点については不満が出ることを覚悟のうえで割り切りが大切である。

また、LWSは性格上むやみにマイナーチェンジを行うことは好まれない。従って、デザイン的には時代に左右されないオリジナリティの強い「主張のあるスポーツカーデザイン」が求められる。

林浩一:日本製ライトウェイトスポーツカー開発物語(三樹書房)より引用

「DUO101」は旧来のLWSを知らない人から見れば新鮮なイメージでありつつも、エンスージアスティックな郷愁も入り混じる魅力がありました。それが功を奏したのか、このコンペではFR案のオープンスタイル「DUO101」が栄誉を勝ち取ることができました。もちろん、これがのちのロードスターの誕生に繋がったといっても過言ではありません。

なお、エンジニア視点でいえば、貴島元主査から下記のコメントをいただいています・・・

あれ(※コンペの他のクルマ)は当て馬で、最初から作る気がなかった(笑)。オープン2シーターを作ることはもう分かっていたんだけれど、ホンダのシビックはアメリカで売れているからどうだ?なんて話が来るから、経営陣を説得する為にああいうモノを作った。

「FRが楽しい」といくら伝えても、(当時)20年以上マーケットがゼロなうえに、何十とある世界中の自動車メーカーがFRのオープンカーなんて作っていないところに、ウチ(マツダ)がFRでオープンカーやって儲かるのか?ってなった時、経営陣の誰も信用しない。

だから他の形だけ作っておいて、クリニック(市場調査)をおこなったら「やはりこれが良かったです」と、支持が一番多かったデータを持っていけば「やってみるか」となる。

しかし、このコンペの段階ではまだ研究発表レベルであり、市販化の道のりはまだゴールが見えない状態でした。しかし、ここに立ち会ったスタッフ全員が「ここまでやって終わりにするわけにはいかない」と強く思ったことが、次のステップに繋がっていきます。

とりあえず「P729オープンスポーツ」プロジェクトコードを得ることになりましたが、ここで動いたのはデザインチームとは全く別部門の、マツダに新たに新設された技術研究所のスタッフでした。

各方面で口裏を合わせながら課題の1つであった「樹脂ボディーの開発」にかこつけて、「P729(DUO101)」のデザインが確信犯的に採用され、実際に走行可能なクルマとしてテストを行うことになったのです。それがP729プリ・プロトタイプ(自走プロトタイプ)「V705」です。

次回に続きます