この記事を読むのに必要な時間は約8分です。

エンジニアはクルマを開発するにあたり、速いクルマ、燃費のいいクルマ、品質の優れたクルマなど、開発目標が明確であればあるほど、高い精度で設計を行うことが可能になるそうです。

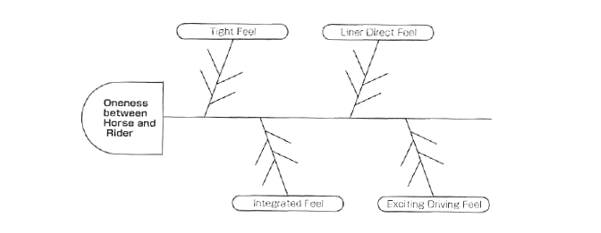

しかし「人馬一体」はあくまで「感性」をイメージした言葉。つまり、これを具体的にしないと設計に落とせません。そこで、エンジニアが設計図面をイメージできるよう、ロードスターにおける「人馬一体」は細かくブレイクダウン(分類)されていきました。

人馬一体の味付け

スポーツカーらしさを演出するためには、クルマの【パッケージ】に基づいた物理的な動きに加えて、ドライバーが操作するインターフェイスのフィードバックを得ることで、よりクルマの一体感を得ることができると、ロードスター開発チームは考えます。

そこで導き出した重点項目は「緊張感」「ダイレクト感」「ドライビング感」「一体感」「爽快感」といったキーワード。これらを加味したうえで、例えば下記のような様々な“味付け”を検討していきました。

・ペダルやレバーの遊びを極力減らし「ダイレクト感」「緊張感」を実感してもらう

・ペダルやレバーの遊びを極力減らし「ダイレクト感」「緊張感」を実感してもらう・ステアリングの可逆性を利用して「路面からのキックバック」で路面状況を知らせる

・ブレーキペダル・トラベルを減らしペダル反力を感じながら制動力をコントロールする

これは、誰が操作しても安全で効率よく作動するといった一般的なクルマとは異なりますが、ロードスターの「個性」としては必須な演出だったのです。

これらを設計図面に反映するうえで、【有効なもの】と【そうでないもの】を見極める「割り切り」も重要になりました。また、従来からある量産レギュレーションも、「人馬一体」ためには適用しないことを決めました。

これらの開発要件をどうすれば実現できるのか、機能別で集まった技術者チームが【フィッシュボーンチャート】に落とんでいきます。ここで可視化をおこなうことが、開発チームの意思疎通において、重要なコミットメントに繋がるからです。

緊張感

戦闘機のコックピットを連想させるような、機能的ではあるが、ある種の狭さがあるインテリア空間で「緊張感」を創る。運転席に座っただけで「さあ、行くぞ!」と気持ちの昂ぶりを感じさせる雰囲気。社内の「居住性設計標準」を無視して開発することで、無駄を省いた機能的な設計をデザインを徹底していく。

・ロングノーズ・ショートデッキのプロポーション、ボンネットバルジで力強さを表現

・毛先の短いカットタイプのカーペット/ソフトトップ構造

・パワートレインや足周りからの応答性(ドライバーへの緊張感)

ダイレクト感

騎手が愛馬に鞭を入れると間髪入れず猛ダッシュするような、意のままに応えてくれるダイレクト感。これをドライバーとクルマに置き換えて、工学的手法で再現することを目標にする。

・エンジンは自然吸気ユニット、ブレーキアシストはマイルドに(自然な応答性)

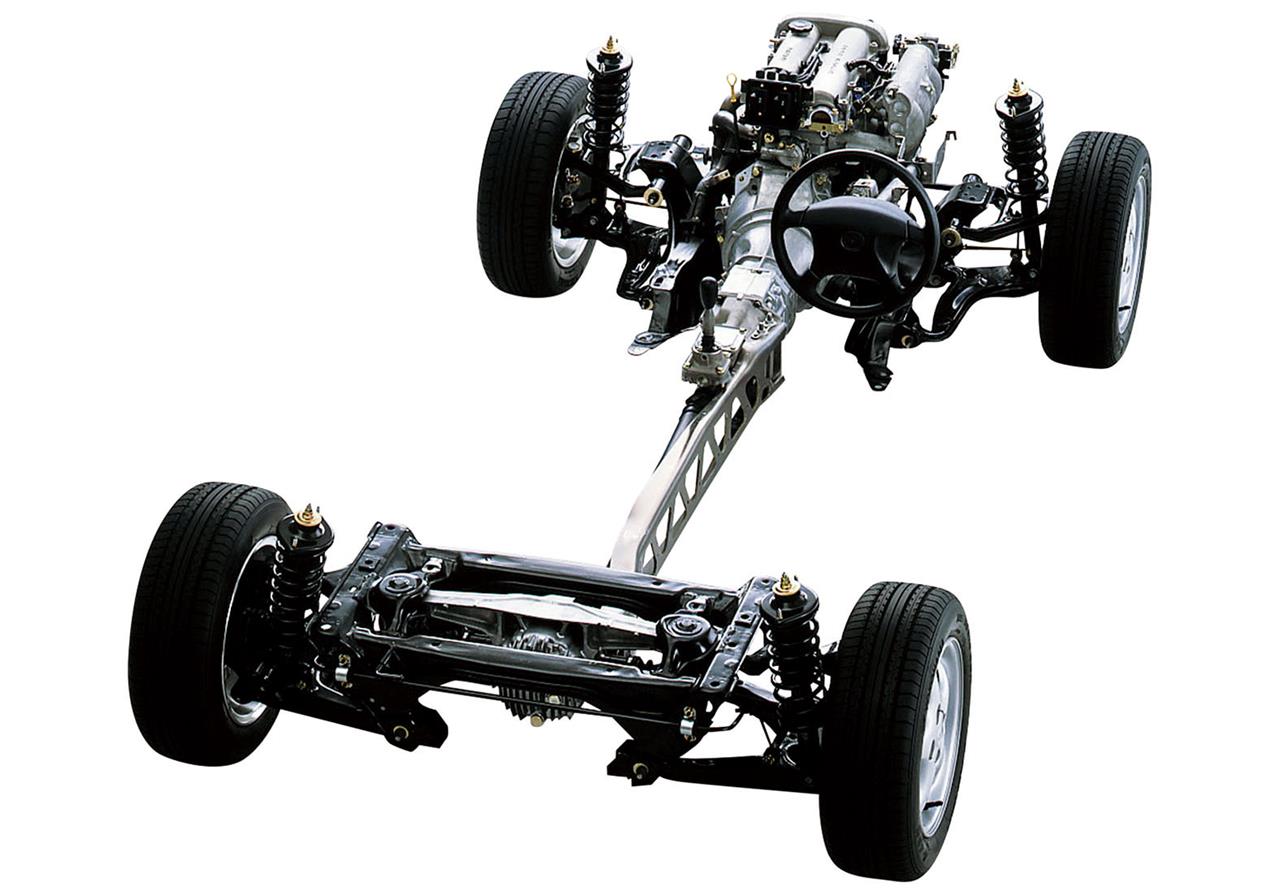

・エンジン駆動力をロスなく後輪に伝える(PPF(パワープラントフレーム)で結合)

ドライビング感

ストップ・ウォッチで計るような現実の走りは速くなくとも、ゴーカートを走らせたかのような、ドライバーが感じるワクワク・ドキドキする感性を、メカニズムで実現させていく。

・フライホイール・マスを少なくしてエンジン回転限界を高める

・低周波音を含む、野太い排気音

・タコメーターを装着し、スポーツカーであることを主張

・ダブルウィッシュボーン・サスペンション/FRの採用で、パワースライドを容易に

一体感

クルマを取り巻く環境の中で常に何が起こっているかを把握でき、クルマからの情報にドライバーが即応できる仕組みを構築することで、走る歓びが達成できる。また、LWS(※ライトウェイトスポーツ)にとって変化する周辺環境への配慮も大切で「自然との一体感」も不可欠な要素とする。

・操作システムの遊びを減らした、システムとしての剛性確保

・ドライビング・ポジション(シート配置)を極力クルマの運動中心へ設置

・オープン走行時の風の流れをコントロール

・エンジンを止めた際、運転席からみえる視界(オープンカーであること)

ロードスターの人馬一体とは

機械であるクルマを、「感性」を得ることのできる商品と捉え、顧客の心に訴える「楽しさ」「美しさ」を訴えるものと定義したこと。また、その楽しさを乗馬に通ずる「人馬一体」という共通言語において開発していったこと。

この目的実現のためには、マツダ社内にある設計基準やテスト基準を除外せざるをえず、通常の開発プロセスではロードスターのようなクルマが誕生することは困難なはずでした。

実際、このような開発行為は一種のルール違反であり、責任の所在を明確化したとしても、社内には多くの抵抗勢力があったそうです。つまり、プロジェクトを成功させるための信念とエネルギーは、かなり多くのカロリーを使ったとSAEの論文には記載されています。

特にLWSのような、趣味や嗜好に左右される商品開発においては、開発に携わる人の「勘」やセンス、個性が強く反映されていきます。客観的な評価の少ない開発の時点で、周辺環境に「良さ」を理解してもらうには多くのハードルを乗り越えていく必要があるのです。

だからこそNAロードスターは「極力シンプルに割り切った」仕様になりましたが、その中でもかたくなに守ったのは人馬一体のコンセプトと、「日本車」としての日本文化のエッセンスでした。そして、その「個性」が市場に受け入れられ、世界的なヒットに繋がったというのがNAロードスターの爽快な開発ストーリーです。

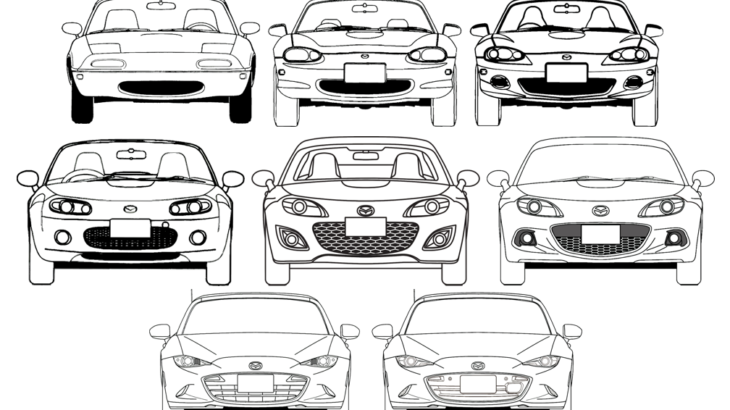

加えて、2代目のNBロードスターは「Lots of Fan」をキーワードに、よりLWSの楽しさを追求していくということを開発コンセプトにしました。そして、勘に頼っていた乗り味を「感性エンジニアリング(人馬一体)」として再定義、それをSAEの論文として発表するとともに、NCロードスターの開発方針としました。

貴島さん(NB/NCロードスター主査)はNCデビュー後のインタビューで面白いコメントをされています。

クルマに関していえば、時代が変わっていったとしても感性は変わらないでしょう。自分の手足のように操れる。そういう本質的な楽しさは、いつの時代にも共通してあるはずです。

今、お釜で炊いたようにできあがる高級炊飯器が売れているんですよ。美味しいお米の炊き方だって、昔から変わってないんですよ

「なんかわからないけれど楽しい!」というロードスターの乗り味はNA/NB時代の「勘」から、「感」という形になってNC/NDにまで引き継がれていきました。これはマツダの得た大きな遺産かも知れません。実際この「人馬一体」は現行マツダ全車における乗り味のキーワードになっています。

実際、ロードスターの楽しさはドライバーにより千差万別です。でも、これを見越した上で「勘」を「感」に定義した「感性エンジニアリング」の論文は、なかなかシビれる内容だと思いませんか。

最後に

ここまで長々とウンチクを記載しましたが、貴島さんに「人馬一体」ってどういうことですか?とお聞きすると、恐ろしくシンプ回答をいただけます。